终于在最后一天和同事赶上了红场旁的 Moscow Manege 的”维克托·崔:英雄之路“展。崔是苏联末期国民乐队电影乐队(Кино)的灵魂人物,之前也有在博客里提到过他们最出名的专辑《血型》。我往往是只认音乐不认人的,有一些乐队的歌听了很多我也不知道乐队成员的名字和相貌,但作为苏联的传奇摇滚巨星,这几个字组合在一起就很难不勾起人的好奇心。

维克托·崔于1962年出生在列林格勒,身上的韩裔血统遗传自出生在哈萨克苏维埃社会主义共和国的父亲。从小崔就与艺术结缘,中学时他就进入了艺术学校学习绘画,但在16岁那年因为和列宁格勒当地的朋克厮混(比如他们会抓住鸽子然后将鸽子涂成鹦鹉后放生,又或者脱光衣服参与除雪工作),最终被学校以“成绩糟糕”为理由开除。之后他辗转进入另一所学校学习木雕,最后在1982年顺利毕业。刚毕业维克托就面临军队的征召,彼时苏联正在阿富汗努力“解放”阿富汗人民,不想入伍的他通过屡次尝试自杀被关进了精神病院。在精神病院度过了地狱般的一个多月后他终于拿到了他想要的“免除兵役”的证明。

维克托早在17岁就开始创作音乐,并且在艺术学校时就加入了一个乐队 Palate #6, 担任贝斯手。七十年代末期到八十年代早期,苏联的地下摇滚乐队主要集中在列宁格勒,崔很快就在列宁格勒的地下摇滚圈子混出了一些名气。在几次家庭音乐会演出后,崔的才能让他获得了在摇滚俱乐部(Leningrad Rock Club)演出的机会(彼时只有几个场所被允许公开演出摇滚音乐,列宁格勒摇滚俱乐部就是其中一个)。在列宁格勒一些圈内人士牵线搭桥后,1982年电影乐队终于宣告成团。

很快他们开始在列宁格勒的一个地下非法录音室录制第一张专辑《45》,取名45的原因是因为专辑的时长刚好是45分钟,不过处女作在列宁格勒当地的音乐圈子内并没有获得很高的评价。紧接着乐队在三年里录制了四张录音室专辑:《45》,《46》,《勘察加主管(Начальник Камчатки)》和《这不是爱(Это не любовь)》。这种地下的状态一直持续到了1986年他们的第五张录音室专辑《夜晚(Ночь)》公开发行(先在地下发行后在1987年由国营厂牌发行),唱片在苏联卖出了两百万份但乐队几乎没有拿到任何收入。

1986年,崔在修完锅炉工的课程后,找到了一份在宿舍锅炉房烧热水的工作,这份工作吸引崔的最大原因是做一休三,让他能维持乐队生活的同时,也有足够的时间创作。彼时摇滚乐队没有官方的支持,也无法通过售卖唱片获得任何收入,所以即使在他成为超级摇滚巨星后他也继续着这一份工作,直到去世。他也因这段锅炉房经历在粉丝中有了更多的传奇性。

锅炉房的门口贴着一个标语“ 勘察加之秋(Осенняя Камчатка)”,巧合的是电影乐队在1984年录制了一张名为《勘察加主管(Начальник Камчатки)》(名字戏仿了苏联电影《楚科奇主管》,勘察加和楚科奇都位于苏联远东)的专辑。渐渐地人们开始戏称维克托为“勘察加主管”,到后来这个锅炉房也被人们称呼为勘察加。更有纪念意义的是,电影乐队的第一次单独表演便是在这个锅炉房内。而今天勘察加锅炉房已经成为了一间博物馆和一间摇滚乐 Livehouse。

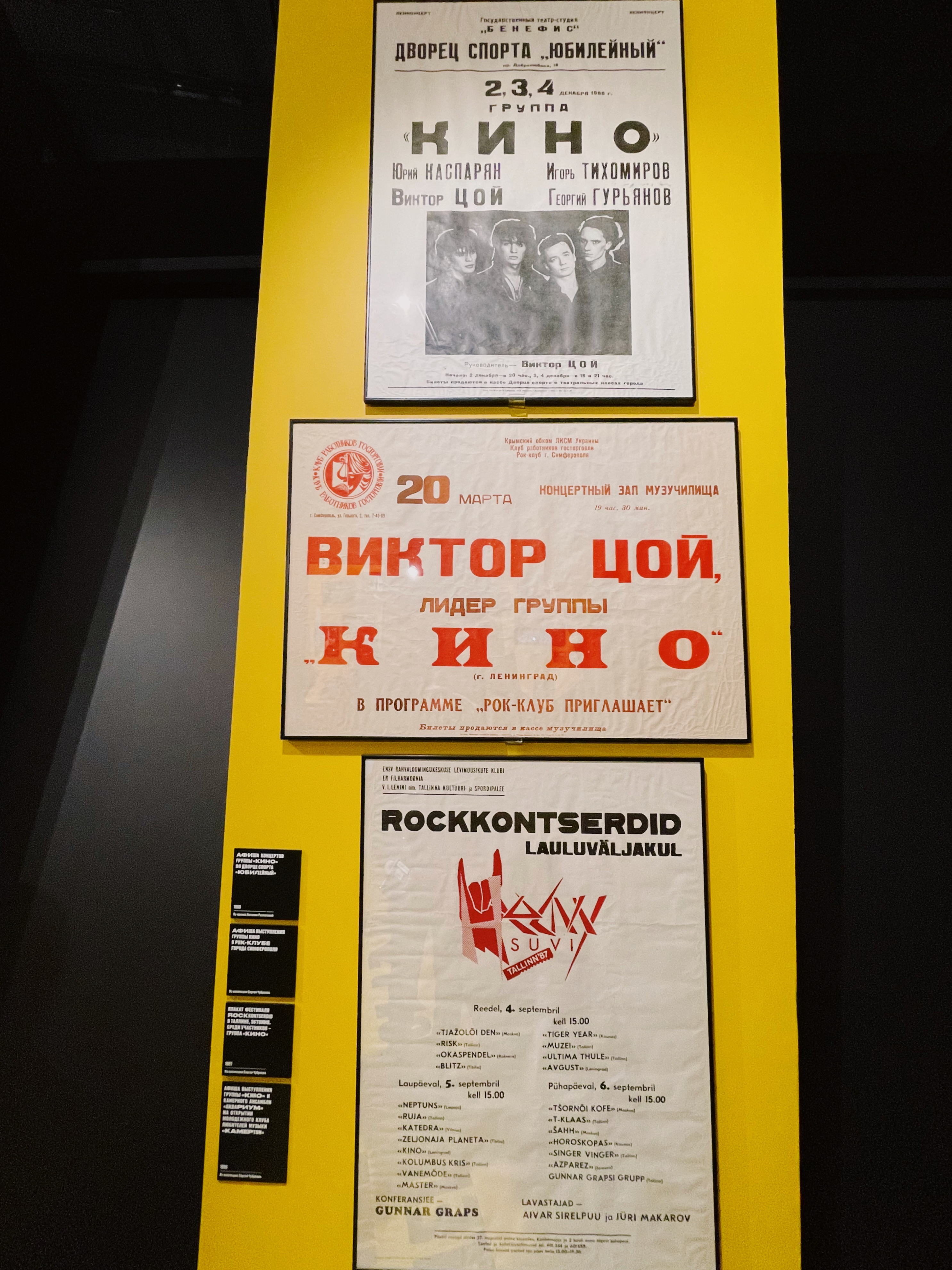

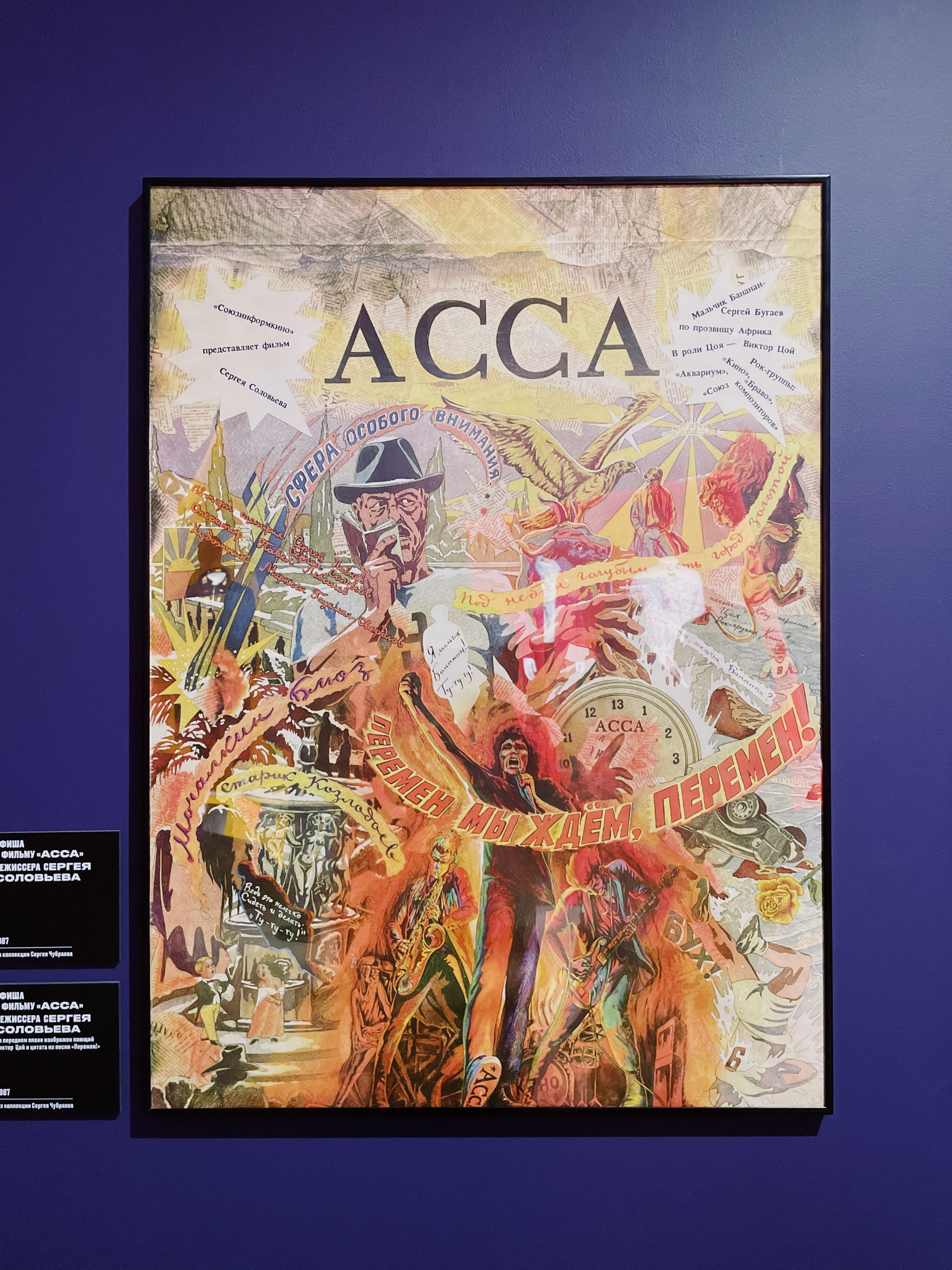

1986年维克托·崔创作了名曲《改变!(Перемен!)》,因为其政治意义以及苏联人们想要改变的心声,这首歌迅速在苏联传播开来(甚至戈尔巴乔夫在党内的会议中都提到了这首歌,将它作为自己推行经济改革(Perestroika)的依据)。在1987年上映的电影《Assa》的结尾中,维克托·崔像一个英雄一样登场,在一片超现实主义的氛围里表演了这首歌:在演出舞台台下的一片黑暗中,突然亮起点点火光,犹如满天星河,而那正是上千观众手里举起的火柴(最后一幕的片段)。据说拍摄这个镜头时导演发现剧组人数不够,崔打了几个电话向朋友说这里有电影乐队的免费演出,于是很快就有数千人到达现场。

1988年,电影乐队用上了美国友人从国外带来的先进录音设备,终于能以不输于欧美乐队的录音质量录制专辑了。这一年发行的《血型(Группа крови)》也成为了乐队最受评论好评的作品,它的影响甚至走出了苏联国门,在美国发行。同年发行的还有崔主演的电影《针(Игла)》,这部电影在全苏联有超过千万人观看,并且催生了哈萨克新浪潮电影运动。《Assa》与《针》的发行将崔在苏联的人气推至顶点。在那时的苏联,国家控制着所有的电视节目和广播,一个摇滚乐队单凭唱片很难接触到广大的人民。唯一能增加乐队知名度的方式是登上电视,而且在苏联时期,登上电视除开增加知名度,还意味着这件事情是被官方“允许的”。随着苏联慢慢走向开放,从1984年开始,列宁格勒当地电视台就推出了《摇滚圈》的节目,邀请苏联的摇滚乐队前来演出,并回答很有挑衅意味的问题(节目名的“圈”指代拳击比赛的一圈场地,乐队在圈内演奏后就要作为拳击手面对圈外的各路提问)。电影乐队作为Pop Mechanics乐队的伴奏在1987年第一次登上了《摇滚圈》。紧接着随着崔和电影乐队名气的上升,他们开始定期地登上全国最火的节目 Vzglyad。在89年他们发行了第七张录音室专辑《名为太阳的星(Звезда по имени Солнце)》,这是一张孤独,内敛甚至非常悲伤的专辑,与当时乐队的爆炸人气格格不入。崔在这张专辑将目光从苏联生活,政治移开,而开始审视自己的内心,审视生命与死亡。

登上电视以及两部电影的发行使崔真正成为全民偶像。于是在多方努力下,在1990年电影乐队在苏联完成了25城市79场的巡演,几乎场场爆满,万人空巷,最后在莫斯科卢日尼基体育场六万二千名观众前和奥运圣火下完美收官(卢日尼基的圣火在历史上只点燃过六次),在卢日尼基体育场这场演出也成了崔生前的最后一唱,在巡演结束后,崔和其他乐队成员前往拉脱维亚度假。

电影《针》参加了1990年的圣丹斯电影节,崔也终于有机会第一次来到美国,并在《针》的首映式上表演。在美国,他终于可以享受一下没有人认出他来的平静,崔充满好奇心地观察美国的一切。最让他惊奇的居然是美国的广告,彼时苏联国内没有广告,于是美式广告各种鲜艳的颜色,抓耳的广告词都让他倍感惊奇,其中一些还成为了崔的灵感来源。在1986年,一张汇集了四个苏联乐队的精选集《红色浪潮(Red Wave)》就曾让美国的听众有机会听到苏联乐队的摇滚乐。之后电影乐队在美国发行了《血型》,也在法国发行了精选集《末代英雄(Последний Герой)》。他们渐渐有了出国演出的机会,在丹麦,法国,意大利都曾留下足迹。

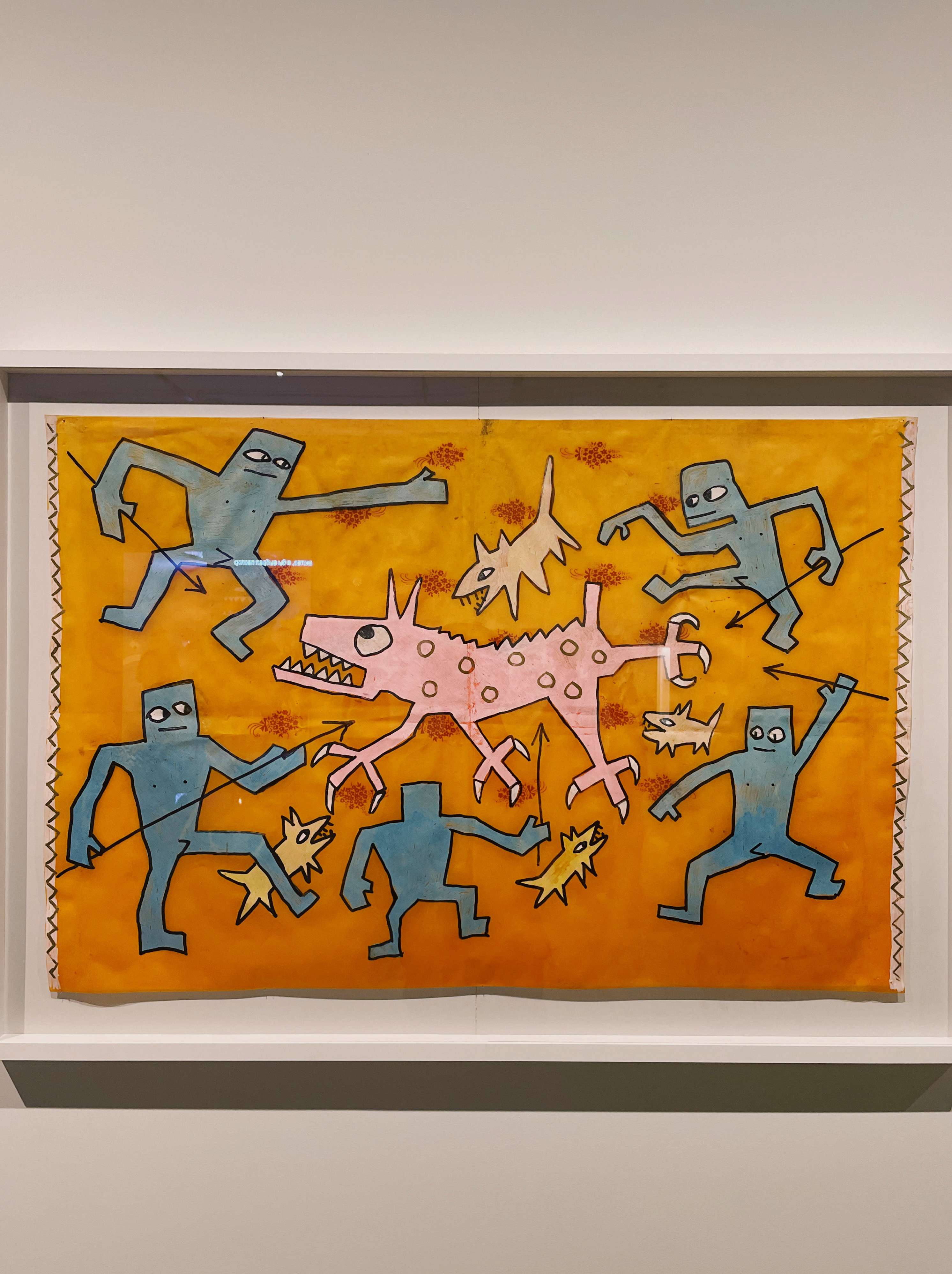

崔虽然早年被艺术学校开除,年少时就投身摇滚乐,但他一直没有停下画笔。八十年代早期,他就在列宁格勒跳蚤市场卖他画的各种摇滚明星的海报维生,支持他的音乐事业。在物资匮乏的苏联,他找来各种画布作画(比如火柴盒内部,笔记本,餐桌桌布上),除开售卖的各种海报,他也创作了大量属于自己的作品。他的画充满着想象力,怪诞,充满童趣但又不止于童趣,让人想起大洋彼岸的 Keith Haring 和 Jean-Michel Basquiat。他的画曾被友人拿给Andy Warhol看,一向冷漠的Andy大感意外,他没有想到在大洋另一端的艺术家也在创作着和纽约波普艺术非常神似的艺术作品。于是后来他送了签名的Campbells罐头送给崔和其他苏联的艺术家。

不知道是不是艺术家都能在某种程度预知自己的命运,崔生命里创作的最后一幅作品正是一副关于驾驶的画作《道路(Дороге)》。在完成这幅画的几个月后,维克托·崔于1990年8月15日清晨在拉脱维亚死于车祸。

崔去世当天,各大电视台和电台都报道了这条消息,噩耗席卷整个苏联。在莫斯科的阿尔巴特大街,有人在一面墙上用黑色笔记写上了“维克托·崔在今天去世(Сегодния погиб Виктор Цой)”,而紧接着有人写上了”崔还活着!(Цой жив!)”。渐渐地在这面墙上的留言越来越多,人们开始写下对崔的怀念,写他歌曲中的歌词,莫斯科市政府几次用石灰覆盖整面墙但粉丝一次又一次将这面墙画满。

崔在生前相信这个国家会改变,他曾告诉女友:“等着吧,当我们这代人开始接手国家,一切都会不同的”。但崔未能见到曾不可一世的苏联在一年后就分崩离析,也没能见到电影乐队的歌曲被一代又一代人传唱。去年电影乐队重组并组织巡演,听众里不乏俄罗斯联邦时代才出生的年轻人。崔也可能无法想象苏联解体后俄罗斯的发展轨迹,各路寡头赚得盆满钵满,而这个美丽广袤但又充满痛苦的国家仍然挣扎在某种幻影里。

展厅外是供粉丝留言的区域,人们在这里几乎再造了一面崔之墙。很多人依然留下了“崔还活着!(Цой жив!)”,或许崔确实以某种方式一直活下来,从一代人又传到另一代人。我来这天正好是展览的最后一日,于是趁着几乎没有人可以覆盖我的字迹我用中文写下了两个字:“改变!”

希望有什么可以改变吧,希望有什么能够改变吧。